2025.10.09

法要・法事の基礎ガイド(意味・違い・流れと忌日/年忌の時期・一覧表)

このページでわかること

法要や法事の意味・種類・流れについてまとめています。

忌日法要や年忌法要の時期とその意味を理解しておくことで、準備や参列に際しても安心して臨めます。

法要・法事の意味と違いは?

「法要」と「法事」は似ている言葉ですが、実はその意味には違いがあります。

法要は、故人の冥福を祈って僧侶に読経をお願いする宗教的な儀式のことを指し、法事は、法要に加えて親族や参列者が集まって会食や供養を行う行事全体を意味します。

つまり「法要」は宗教儀式、「法事」は法要を含めた広い意味での追悼行事です。

☝️法要=僧侶による読経を中心とした宗教儀式

☝️法事=法要+親族や参列者の会食・供養を含む行事全体

法要・法事を行う意味は?

法要や法事を行うことには、大きく分けて以下の2つの意味があります。

故人の冥福を祈り、魂を慰めること

仏教では、一定の時期ごとに供養を行うことで、故人が安らかに成仏できると考えられています。

遺族や親族が集い、心を整える機会となること

悲しみを共有し、支え合うことで心の整理が少しずつ進んでいくと考えられています。

代々続くご先祖様への感謝を再確認し、家族の絆を深める役割もあります。

形式にとらわれすぎずに「故人を想い、偲ぶ心」が最も大切です。

忌日法要と年忌法要って何?

仏教における法要は、大きく分けて「忌日法要」と「年忌法要」の2種類があります。

① 忌日法要の種類と意味

忌日法要は、故人が亡くなった日からの日数を区切りに行う法要で、故人の成仏を祈る大切な節目です。

以下に代表的なものを挙げてみます。

初七日(しょなのか)

命日から7日目に営まれる法要。

読経をしてもらい、供養後に「精進落とし」を振る舞うのが一般的で、現在は葬儀当日に繰り上げて行うことも多いです。

四十九日(しじゅうくにち)

命日から49日目に営まれる法要。別名、七七日(なななのか)とも言われます。

僧侶の読経・焼香のあと、お斎と呼ばれる会食を食べるのが一般的で、忌明け(忌中明け)の法要として納骨を行う家庭も多いです。

百か日(ひゃっかにち)

命日から100日目に営まれる法要。別名、「卒哭忌(そっこくき)」とも言われます。

声を上げて泣く「哭」の状態から卒業することを意味し、遺族が深い悲しみから一区切りをつけ、日常生活へと戻っていく節目とされています。

- その他の忌日法要

- その他にも、二七日(ふたなのか・命日から14日目)、三七日(みなのか・21日目)、四七日(よなのか・28日目)、五七日(いつなのか・35日目)、六七日(むなのか・42日目)と、四十九日まで7日毎に法要があります。

② 年忌法要の種類と意味

年忌法要は、故人が亡くなった年の翌年以降に定期的に営まれる法要で、親族や友人が集まり、故人を偲ぶ大切な節目です。

以下に代表的なものを挙げてみます。

命日から満1年目に営まれる年忌法要。四十九日が「忌中明け」であるのに対し、一周忌は「喪中明け」の大切な節目とされることが多いです。

僧侶による読経・焼香、墓参りを行い、その後に会食(お斎)を催すのが一般的です。

三回忌(さんかいき)

命日から満2年目に営まれる年忌法要。仏式では亡くなった年を1回目と数えるため「三回忌」と呼ばれます。

一周忌よりは規模を縮小する家庭が多いですが、僧侶の読経・焼香のあと、お斎をして故人を偲ぶ流れは同様です。

七回忌(しちかいき)

命日から満6年目に営まれる年忌法要。よく行われる主要な節目で、この頃までを中心に供養が営まれることが多いです。

一周忌や三回忌に比べて小規模になり、親族のみで行うケースも増えますが、僧侶の読経や焼香で故人を偲びます。

十三回忌(じゅうさんかいき)

命日から満12年目に営まれる法要。年数が二桁を超えてから初の法要で、子や孫の世代も加わりやすく、祖先として祀る意識が強まります。

七回忌以降は法要の規模が小さくなり、一般的には親族のみで行うのが通例です。

三十三回忌(さんじゅうさんかいき)

命日から満32年目に営まれる法要。故人が「先祖の仲間入り」を果たすとされる重要な節目であり、弔い上げ(法要の締めくくり)とする家庭が多いです。

この時をもって、個人の位牌から先祖代々の位牌へと合祀される場合もあります。

五十回忌(ごじゅっかいき)

命日から満49年目に営まれる法要。宗旨・宗派によっては、ここで弔い上げとなります。

以後は百回忌など特別な節目のみ営むこともあります。

- その他の年忌法要

- その他には、十七回忌(満16年)、二十三回忌(満22年)、二十五回忌(満24年)、二十七回忌(満26年)、百回忌(満99年)と、節目ごとに法要があります。

地域・宗派・菩提寺・家族の考え方によって省略や簡略化されることもあります。

迷ったら、まずは菩提寺やご親族にご相談ください。

法要・法事の準備は何をしたら良い?

法要・法事の準備は、地域や宗派などにより多少は異なりますが、一般的には以下をしておくと良いでしょう。

① 日程・会場を決める

② 案内状を発送する

③ 人数を確定して会食の手配をする

④ 引き出物を用意する

⑤ お仏壇・お墓の掃除

⑥ お布施・お車代の準備

余裕をもって2〜3か月くらい前から、その準備をはじめると安心です。

法要・法事の当日の流れは?

法要・法事の当日の流れは、やはり地域や宗派などにより多少は異なりますが、一般的には以下のような進行です。

① 施主による開式の挨拶

② 僧侶による読経

③ お焼香

④ 僧侶による法話や回向(僧侶の説法や供養の言葉)

⑤ 施主による閉式の挨拶

⑥ お墓参りや納骨(必要に応じて)

⑦ 会食(お斎)での親族・参列者との交流

施主は、段取りや進行、僧侶や参加者とのやり取りがあって大変です。

法要(名称・時期・意味)の一覧表

最後に、法要とその時期・供養の意味を一覧にまとめておきます。

日程や実施の有無は、宗派・地域・菩提寺の方針、またご家庭の考え方によって異なりますので、目安としてご活用いただければと思います。

| 法要名 | 時期 | 意味 |

| 命日 | 亡くなった日 | 毎年訪れる大切な日。供養やお墓参りを通じて故人を偲ぶ。 |

| 初七日 | 7日目 | 葬儀当日に繰り上げて行うことも多い。僧侶の読経後に精進落としを行うのが一般的。 |

| 二七日 | 14日目 | 二度目の七日目に営む法要。以後も七日ごとに重ね、成仏を祈る。 |

| 三七日 | 21日目 | 三度目の七日目。親族が集まり、読経・焼香で供養する。 |

| 四七日 | 28日目 | 四度目の七日目。忌中の中間として一区切りとなる。 |

| 五七日 | 35日目 | 五度目の七日目。地域によって重視度が異なる。 |

| 六七日 | 42日目 | 四十九日直前の法要。遺族の気持ちを整え、最後の七日へ備える。 |

| 四十九日 | 49日目 | 魂があの世へ旅立つ節目。忌明けの法要として納骨を行うことも多い。 |

| 百か日 | 100日目 | 別名「卒哭忌」。深い悲しみに一区切りをつけ、日常へ歩み出す区切り。 |

| 一周忌 | 満1年目 | 初めて迎える大きな命日の法要。喪明けの節目とされ、読経・焼香・墓参が一般的。 |

| 三回忌 | 満2年目 | 呼称は「三回忌」だが実際は満2年目。親族が集まり、改めて故人を偲ぶ。 |

| 七回忌 | 満6年目 | 多くの家庭で重視される大きな節目。以降は規模を縮小することも。 |

| 十三回忌 | 満12年目 | 二桁の区切り。子や孫も加わり、祖先として祀る意識が強まる。 |

| 十七回忌 | 満16年目 | 家族・親族のつながりを再確認し、故人を偲ぶ節目。 |

| 二十三回忌 | 満22年目 | 地域や家庭により省略されることもあるが、丁寧に供養を続ける家では営まれる。 |

| 二十五回忌 | 満24年目 | 四半世紀の大きな区切りとなる節目。 |

| 二十七回忌 | 満26年目 | 地域・宗派により実施/省略が分かれる。 |

| 三十三回忌 | 満32年目 | 先祖の仲間入りを果たす重要な区切り。弔い上げ(締めくくり)とする家庭が多い。 |

| 三十七回忌 | 満36年目 | 三十三回忌で弔い上げをした場合は省略されることもある。 |

| 五十回忌 | 満49年目 | 非常に大きな節目。ここで弔い上げとする場合も多く、その後は百回忌など特別な供養へ。 |

| 百回忌 | 満99年目 | 特別な供養として営まれる。子孫代々で受け継がれることもある。 |

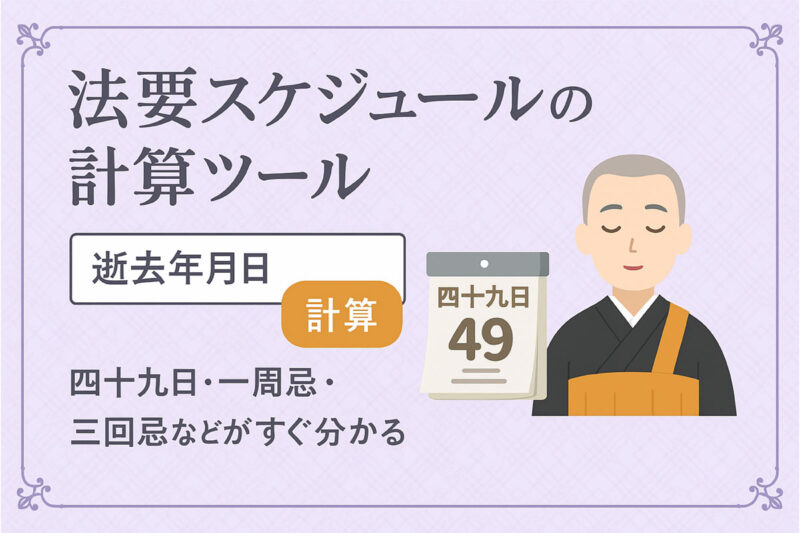

ご家族等の法要の時期を調べたい方は、命日からすぐに計算できる以下のページをご覧ください。

まとめ

法要・法事は、故人を偲び、先祖への感謝を伝え、家族の絆を深める大切な機会です。

このページで、基本的な流れや意味を理解しておけば、準備や参列の際にも落ち着いて臨めるでしょう。

故人の歩みを、一冊の本に残しませんか?

法要の節目は、故人の思い出や想いをカタチに変えて残す絶好の機会です。

『世界に1冊だけの本』の制作サービスなら、取材・原稿作成・写真のスキャン・編集・印刷製本までワンストップに対応いたします。

「文章が苦手」「どんな本を作れば良いかわからない」という方もご安心ください。

故人の思い出がたくさん詰まった1冊の本がお手元に届くまで、すぎやま本制作が伴走いたします。

法要で家族や親族と本を囲み、思い出で笑顔や感動を!

低価格の77,000円/1冊〜本の制作を承ります!

『世界に1冊だけの本』の制作サービスは、手軽さ・取り組み易さに重点を置き、ギリギリまで価格を抑えた安価(費用が安い)でオリジナリティの高いサービスとなっています。

世界に1冊だけの本って何?

『世界に1冊だけの本』の制作サービスは、「懐かしい思い出を楽しく語り合い 感謝の気持ちをしっかり伝え 大切な想いをカタチに残す」というコンセプトをもとに、お客様の大切な思い出と写真を1冊の本にまとめるサービスです!

お客様1人1人のご希望に寄り添うため、『4つのプラン(自分史/親の本/故人の本/ペットの本)』と『4つのタイプ(絵本 /写真集/雑誌/書籍)』をご用意しており、ご制作は1冊から承ります。

『サービスを詳しく見る』から詳細をご確認ください。

お客様からのお問い合わせ・ご相談、心よりお待ちしております。