2025.09.26

自分史の作り方比較|本・映像・デジタルの違いと選び方

このページでわかること

「自分史を残したいけれど、どの形が最適?」

そんなお悩みにお応えするため、本/映像/デジタルの3タイプを比較し、選び方のコツをまとめました。

読み返しやすさ、共有のしやすさ、費用や保存性などを丁寧に整理。ご自身やご家族に合う自分史の形が見つかります。

このページでは、3タイプの特徴・おすすめの人・選び方の流れをわかりやすく解説していきます。

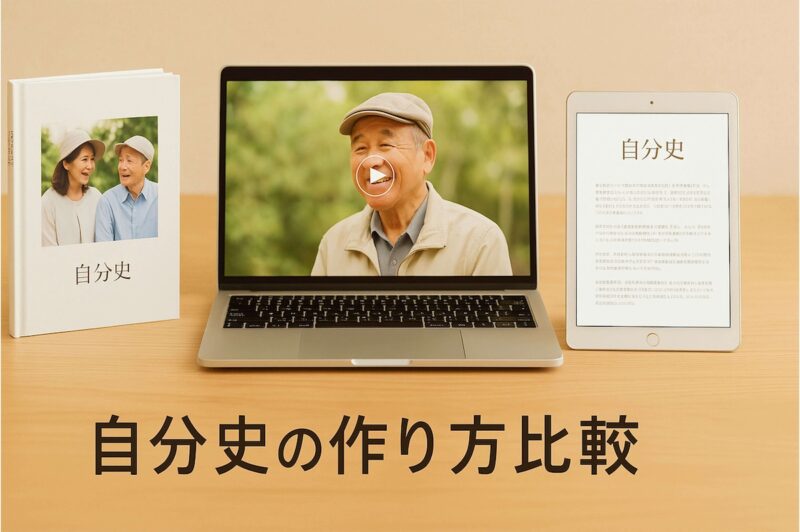

自分史の3タイプとは?(本/映像/デジタル)

自分史は大きく「本(書籍)」「映像(動画)」「デジタル(Web・データ)」の3つのタイプに分けられます。

目的や家族構成、贈る(共有する)相手によっても、最適解は異なります。

☝️ 本:読み返しやすく、贈り物や長期保存に強い

☝️ 映像:声・表情・空気感まで残せて臨場感がある

☝️ デジタル:共有が簡単、遠方の家族とも見られる、更新しやすい

「誰に・どんな場面で・どう使いたいか」から逆算すると失敗しません。

選び方の流れ(3タイプ共通の判断ステップ)

共通で使える、自分史づくりのための、迷わない基本フローです。

※複数タイプの組み合わせ(例:本+デジタル)も有効です。

① 利用シーンを決める

家族で読み返す/贈り物にする/法要・学校・地域で共有する など。

② 残したい要素を整理

写真中心・文章中心・声や表情・資料(手紙・賞状) など。

③ 保管・共有の方法を選ぶ

紙で残す(本)、上映したい(映像)、遠方と共有(デジタル) など。

④ ざっくり予算と期間を把握

本は編集〜校正、映像は撮影・編集、デジタルは運用性がポイント。

⑤ 組み合わせを検討

本+PDFデータ/本+映像/デジタル+抜粋冊子 など。

「読み継ぐなら本」「声や空気感は映像」「手軽に共有はデジタル」です。

タイプ別のメリット(向いている人)

① 本(書籍)

・読み返しやすく贈答に最適/長期保存に強い/手触りが記憶を呼び起こす

→ ご家族で回し読みしたい・記念品にしたい・落ち着いて読みたい方向け

② 映像(動画)

・声や表情まで残る/臨場感がある/式典・集まりで共有しやすい

→ 声や姿を残したい・上映の場がある・記念日で流したい方向け

③ デジタル(Web・データ)

・遠方とも共有しやすい/更新・検索が容易/費用調整がしやすい

→ 親族が遠方・スマホ閲覧中心・段階的に増補したい方向け

よくあるご質問

Q:写真が少なくても自分史は作れますか?

→ はい。文章中心や年表+出来事解説でも十分に読み応えが出ます。

Q:最初から1つに決めるべき?

→ いいえ。まずは本で形にし、後からデジタル化/映像化などの拡張もおすすめです。

Q:予算や期間が不安です。

→ 目的とボリュームを先に決めると無理なく調整可能。

最後に・・・

自分史は、形で選ぶものではなく、「誰に、どの瞬間に、どう届けたいか」で選ぶもの。

迷ったら小さく始めて、少しずつ広げるのがコツです。

すぎやま本制作では、本の制作を中心に、データ(電子ブック・動画)化のご相談も承っています。

まずはお気軽にお問い合わせください。