2021.11.12

創業のキッカケ・動機(2/3)

キッカケは祖母の他界…

ご覧いただきありがとうございます。

今回の投稿記事は、「創業のキッカケ・動機(全3回)」の2回目となります。

※大きく3つの段階がありますので、ブログの投稿も3回に分けています

<前回の投稿>

「創業のキッカケ・動機」1回目 始まりは祖父の他界…

今回(2回目)は約10年前に他界した祖母との思い出を振り返りながら、創業のキッカケを書いてみます。

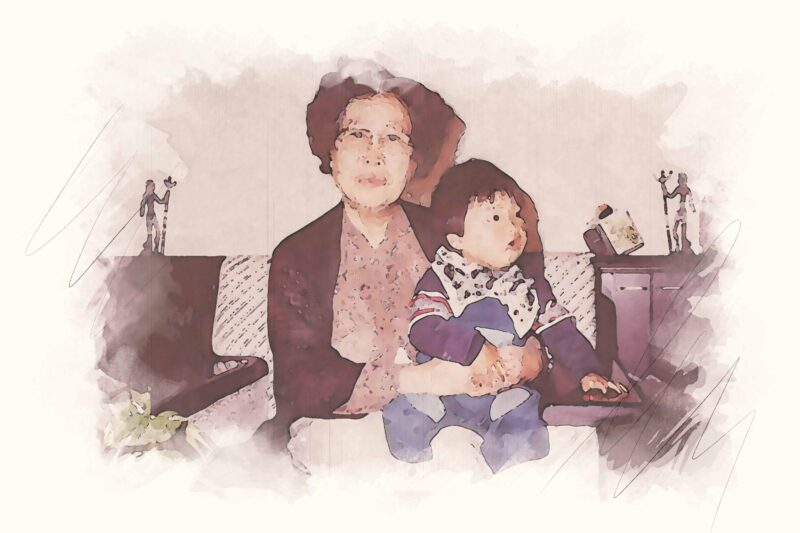

幼い頃の祖母との思い出

三人きょうだいの末っ子である私は家族に甘やかされて育ちましたが、中でも私を一番甘やかしていた(可愛がってくれていた)のが祖母でした。

私が幼少期〜小学生の頃には、トランプや百人一首をして遊んだり、近所へお散歩やお買い物に行ったり、一緒にお風呂に入ったり。

母が忙しい時は、祖母が何かと面倒を見てくれたものです。

祖母は、幼い私の扱い方が上手で、「お菓子をあげるから」と言われれば、食いしん坊の私はすぐに従います。

祖母のご褒美(お菓子)を楽しみに、自分から率先してお手伝いすることを探すほどでした。

また、小学6年生までの私の髪型はスポーツ刈りだったのですが、その一番の理由は、祖母がスポーツ刈りを好んでいたからでした(まぁ時代的なこともありそうですが)。

少し髪が伸びると、祖母が母に気付かれぬ様に手招きをして私を呼び、「床屋に行ってきなさい」と促してきます。

私は、床屋があまり好きではなく、髪を伸ばしたい時もありましたが、祖母の手に握られている“お菓子と散髪代(両親や姉には内緒の、お釣りの数百円がお小遣いになるシステムだった)”を見ると、条件反射のように、床屋へと向かっていくのでした。

お菓子などを巧みに使い私を操っていたところもありますが、その甲斐あってか、私は祖母の言うことをよく聞き、よくお墓参りに付き添い、仏壇にお線香をあげることを日課とする、少し古風な小学生に育ちました。

祖母の部屋で過ごした時間

私が小学3年生だった頃に祖父が他界すると、それまで姉と同じ部屋にあった私の勉強机などはすべて、祖母の部屋へと移されました。

両親がその様にしたのは、祖母のためか、姉のためなのかはわかりませんが、家族みんなにとって良いタイミングだったと思います。

その後、私が中学生になる頃まで、私と祖母は同じ部屋で過ごしました。

日中は友だちと遊び回り、夕食前後は両親や姉と過ごし、夜の8時頃になると祖母の部屋へ行き、祖母と一緒にテレビを観ながらお菓子を食べ、その日の小学校での出来事や祖母の昔話など、他愛もない世間話をしながら眠りにつく…というのが私の日常になりました。

夏のお祭りの時期には、祖母の部屋から花火が見え、2人(または姉を入れて3人)で「たまやー」と声を発しながら、遠くの花火を眺めたことも良い思い出の1つです。

祖母は、私が高校生になり少しトガッていた頃や、大学生になり自由に遊び回っていた頃も、花火があがると必ず、「コウジー、花火が見えるよー!」と大きな声で私を呼んでくれました。

お年頃の私にとっては、そんなに興味もなかったのですが…。

今でこそ、「あの時間をもっと大切にすれば良かったな」と、センチメンタルな気持ちにもなります。

祖母が天国へと旅立つ

そんな祖母も、今から約10年前に天国へと召されました。

当時の私は20代後半の会社員。少しお腹も出てきて、おじさんの仲間入りをしていた頃です。

95歳と高齢の祖母がいつか居なくなる…そのことは、十分に理解していたはずでした。

その時も、祖父が他界した時と同様に、誰かが「もっと○○しておけば良かった」と話していました。

私も、また同じ様に考えてみました。

「自分はおばあちゃんに何をしてあげたら良かったのだろう?」と。

大人になった私ですが、小学生の頃の私と変わらず、その答えがよくわかりませんでした。

家族が他界するというのは、何歳であっても、やっぱり寂しいものです。

自分なりの追悼方法

祖母が他界して数カ月経った頃に、急に思い付いた事がありました。

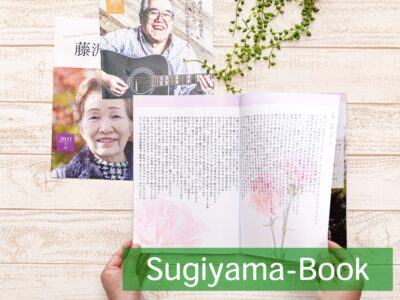

それが、「おばあちゃんのことを『本』にしよう!」ということでした。

詳細は覚えていませんが、肌寒い冬の夜に、実家のベランダでタバコを吸っていると、「ハッ!」と突然『祖母が本になって近くにいる』イメージが頭の中から湧いてきて、「よし、おばあちゃんの本をつくろう!」と思いました。

「おばあちゃんが『本』として生まれ変わる!?」「新しい追悼方法になるのでは!?」と、大発見でもしたかのような興奮も覚えました。

同時に、「自分はこれを仕事にしたい」とも感じていました。

祖父との他界を経たうえでの祖母の他界が、「おばあちゃんのことを『本』にしよう!」と言う考えに至らせ、さらには私の“創業の想い・キッカケ”を作ったのだと思います。

そうしてここから、「そんなことが自分に出来るのか」「どうすれば実現できるのか」を模索する、長くてしんどい“私の葛藤の10年”が始まったのです。

次回へ続く・・・

「創業のキッカケ・動機」3回目 動機を固めた父の闘病…